Die Eigenheit der Herkunft

Herkunftsbezeichnungen machen ein Produkt exklusiver. Seit 1992 spannen sich die Produzenten des Greyerzers zusammen. Das hat sich gelohnt.

Lange Zeit war das Konzept der kontrollierten Herkunftsbezeichnung (Appellation d’Origine Contrôlée, AOC) auf die Mittelmeerländer beschränkt. Erst durch die Herkunftsbezeichnungen für Weine wurde dieses Siegel auch in den anderen europäischen Ländern und dann in Nordamerika zum Synonym von garantierter Qualität. Gewisse Produkte, die weltweiten Ruf geniessen und das AOC-Siegel tragen – wie der Parmigiano Reggiano, der Parma-Schinken, der Roquefort oder der Gorgonzola – haben die Bekanntheit dieses Labels auf globaler Ebene gefördert. Dies geschah auch mit Produkten, die nichts mit Wein zu tun haben.

Die wachsende Anzahl von Herkunftsbezeichnungen auf dem Markt entspricht den Ansprüchen der Konsumenten, die sich immer mehr für die Zusammensetzung der Lebensmittel und deren Ursprung interessieren. Andererseits resultiert dieser Trend aus dem Wunsch nach grösserer Vielfalt und Authentizität: Damit brechen die Konsumenten auch eine Lanze für lokale Produkte. Ging es anfangs vor allem darum, die Namen von renommierten Weinen und gewissen andern Produkten vor Missbrauch zu schützen, so sind die Herkunftsbezeichnungen nach und nach zu einem Instrument geworden, das generell für die Qualität von Produkten und für die ländliche Entwicklung steht.

Das wichtigste Argument für die Anerkennung von Herkunftsbezeichnungen ist die Förderung eines vielfältigen Angebots. Will man lokale Produkte schützen, dann muss man den Erhalt einiger wichtiger Charakteristika garantieren können. Dies läuft dem Prozess der Vereinheitlichung von Ressourcen, Produkten und Geschmäckern zuwider. Ganz scharfe Früchte (die Klementinen aus Korsika), Käse mit bestialischem Geruch (Münster, Pecorino, Roquefort) oder fette Produkte (Speck aus Colonnata) sind interessante Alternativen zu industriellen Produkten, die sich durch entschärfte Geschmäcker und Rücksichtnahme auf Gesundheitsgebote auszeichnen.

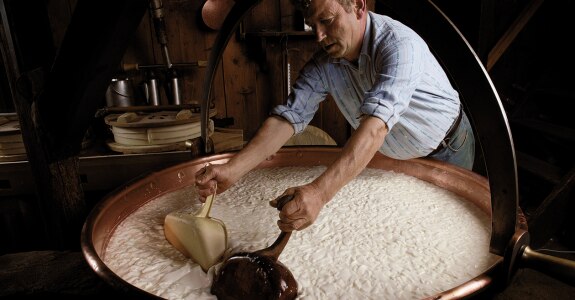

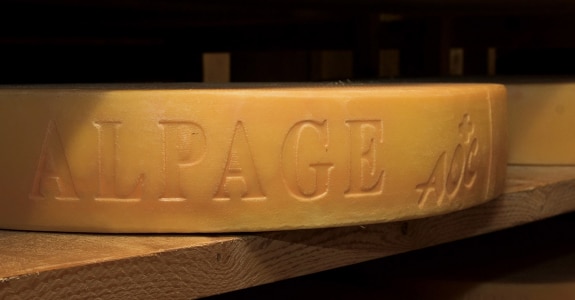

Weil sich die Qualität des berühmten Gruyère (Greyerzer Käse) verschlechtert hatte, schlossen sich 1992 die Milchproduzenten, Käsemacher und Affineure zusammen und erarbeitetn die „Charta des Gruyère“. Sie initiierten damit eine Bewegung, die 2001 zum Schutz der Herkunftsbezeichnung führen sollte. Die Durchsetzung strenger Auflagen sowie die ständige Abstimmung zwischen den wesentlichen Akteuren in dieser Produktionskette trugen Früchte: Die Verkäufe stiegen innerhalb eines Jahrzehnts um fast 50 Prozent.

Heute dienen die Herkunftsbezeichnungen auch dazu, die Beziehung zwischen Konsument und Produzent auf eine neue Basis zu stellen. Durch die Globalisierung des Handels vergrössert sich die soziale und geografische Distanz zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung ständig. In diesem Kontext helfen Herkunftsbezeichnungen, die Position lokaler Produkte zu stärken. Das zeigt sich im zunehmenden Trend, „lokal zu konsumieren“. Andererseits können so Produkte vermarktet werden, deren Qualität auch auf entfernten Märkten geschätzt wird. Für die Hersteller bieten Herkunftsbezeichnungen nicht zuletzt eine Möglichkeit, dem Status als landwirtschaftliche Arbeiter im Dienste von Einzelhandelsriesen zu entkommen. Stattdessen werden sie zu Akteuren innerhalb von Gemeinschaften, deren Ziel es ist, mit ihrer Arbeit Qualitätsprodukte anzubieten. Auch wenn viele Produktlinien mit Herkunftsbezeichnung einer ökonomischen Logik folgen, so sind manche doch in erster Linie stolz darauf, als „Geschmacks-Handwerker“ und Erben einer alten Tradition Anerkennung zu finden.

Ungeachtet der Vielfalt der unzähligen Herkunftsbezeichnungen, ist jedes Produkt ein differenziertes Resultat von Herstellungsprozessen und von örtlichen Bedingungen, die sich von Jahr zu Jahr verändern. Selbst innerhalb ein und derselben Herkunftsbezeichnung gibt es Unterregionen, in denen die verschiedenen Produzenten jeweils über ein spezielles Wissen verfügen, das sich zum Teil beträchtlich von dem anderer Hersteller unterscheidet. Jedes Produkt ist also einzigartig. Diese Einzigartigkeit ruft im Kenner ein spezielles Gefühl hervor, das zwischen spielerisch und lustvoll schwankt und sich bei jedem Genuss eines Käses, eines Schinkens, eines Schnapses oder eines Weines einstellt. Das kann ein aussergewöhnlicher Jahrgang eines Bordeaux sein, aber auch ein weniger ausgefeilter Wein, der sich jedoch seine Besonderheit bewahren konnte. Durch die Freude an der Entdeckung und das spielerische Vergleichen beginnt man Verwandtschaften mit anderen Produkten zu erkennen oder lernt Geschmäcker und Aromen zu unterscheiden. Das wiederum schärft die Aufmerksamkeit für den Geschmack an sich.

Die Suche nach Erzeugnissen, die spezifische Merkmale aufweisen, lässt auch neue Produkte entstehen

Viele Länder des Südens exportieren ihre Erzeugnisse oft in Form von wenig wertgeschätzten Ausgangsprodukten in den Norden. Für sie sind Herkunftsbezeichnungen ein Instrument, die Qualität ihrer Produkte besser zu steuern und womöglich einen höheren Gewinn für ihre landwirtschaftlichen Produkte einzufahren. Ecuador zum Beispiel besitzt eine Reihe von Kakaosorten, die unter der Bezeichnung «Nacional» (oder «Criollo») bekannt sind. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie sehr schnell fermentieren, was ihnen ein blumiges Aroma und einen fruchtigen Geschmack beschert. Diese Eigenschaft wird heute durch die kontrollierte Herkunftsbezeichnung «Cacao Arriba» aufgewertet. Viele grosse europäische Schokoladehersteller haben in den letzten Jahren Produktlinien wie «Single Origin» oder «Grand Cru» entwickelt, welche die Eigenschaften von Kakaosorten aus verschiedenen Ursprungsgebieten speziell betonen. So werden die Konsumenten auf diese Vielfalt aufmerksam. Gleichzeitig verhindern diese Produktlinien, dass die guten Kakaosorten mit Sorten minderer Qualität vermischt werden und dadurch ihre spezifische Qualität einbüssen. In gewissem Masse kann dadurch auch den Kakaobauern ein besseres Einkommen ermöglicht werden.

Produkte mit kontrollierter Herkunftsbezeichnung werden oft mit handwerklicher Herstellung assoziiert, was sie auch für die Lebensmittelindustrie immer interessanter macht. Diese tendiert dazu, ihr Angebot stärker zu segmentieren und «Billig»-, «Bio»- oder «Premium»-Produktlinien einzuführen. Ausserdem findet man sowohl bei Manufakturen als auch bei Einzelhandelsriesen immer mehr Marken, die für Umweltschutz oder gesellschaftliche Verantwortung stehen. Die Herkunftsbezeichnungen passen perfekt in diese Strategie der Produktdifferenzierung. Andererseits tendieren die Einzelhandelsriesen bei der spezifischen Qualität von Produkten zu Kompromissen, damit sie besser in die Logik ihres Unternehmes passen. Ein Beispiel dafür ist der – allerdings von den Behörden unterbundene – Versuch von Industriekonzernen, die Herstellung eines Camembert de Normandie aus pasteurisierter Milch durchzusetzen. Das zeigt, welchen Bedrohungen Herkunftsbezeichnungen ausgesetzt sind. Die Zukunft wird zeigen, ob staatliche Stellen als Garanten der Glaubwürdigkeit der Herkunftsbezeichnungen diese auch weiterhin unterstützen werden. Schliesslich geht es nicht nur um die Bewahrung typischer Produkte und eines Wissenserbes, sondern auch um die Vielfalt der Geschmäcker, die uns Essern erlaubt, unsere Geschmacksnerven zu erregen und zu befriedigen.