Zugang zu einer neuen Welt

Am Ende eines Musicals brandet Beifall auf. Begeisterter Applaus. So soll es sein, haben doch Farben, Bewegung, Licht, Musik und Gesang sowie Canapés in der Pause und die Aura des ehrwürdigen Saals die Sinne gefesselt. Was für ein Erlebnis! Doch wenn der Applaus verklungen und der Vorhang gefallen ist, geht die Show weiter, auch für unsere Sinne. Es ist die Welt selbst, das grandioseste aller Spektakel, in das wir mit unseren Sinnen eintauchen. Jedoch sind wir uns dessen wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser oft kaum bewusst.

Die Welt und unsere Sinne

Das menschliche Neugeborene ist, um die Realität zu erfassen weitgehend mit peripheren Sensoren und einem umfassend vernetzten Gehirn ausgestattet, das bereit ist, Informationen zu empfangen, zu unterscheiden, zu kombinieren und zu analysieren. Doch wie sieht dies beim Fötus aus? Lebt er, wie man lange geglaubt hat, in einem Zustand der relativen Passivität, bis er daraus befreit wird, um endlich die faszinierende Welt seiner Eltern, des Planeten und seiner Wunder zu entdecken und an ihr teilzuhaben?

In den 1950er Jahren staunte der Neurophysiologe Charles Sherrington über «das Wunder des menschlichen Auges, das sich im Dunkeln entwickelt, um Licht zu sehen, und [das] Wunder des menschlichen Ohrs, das sich in der Stille des Wassers entwickelt, um die Vibrationen der Luft zu hören».(1) Auch wenn noch immer viele Fragen offen sind, verstehen wir diese «Wunder» heute besser. Zum einen ist das intrauterine Umfeld längst nicht so abgeschottet, wie Sherrington annahm. Vor allem aber wissen wir heute mehr über die sensorischen Erfahrungen, die der Fötus im Laufe seiner Entwicklung macht. Wie ein echter Champion bereitet sich das kleine Wesen neun Monate lang unter härtesten Bedingungen auf die wundersame Reise vor, die es erwartet. Und zwar nach einem genau festgelegten, unveränderbaren Programm, das wir alle durchlaufen haben und auf dem unsere Identität beruht.

Am Ursprung der Sinne

Die Ontogenese der menschlichen Sinne, das heisst, die Entwicklung unserer Sinnesorgane bis zur vollen Reife im Alter von 2 bis 3 Jahren, ist uns aus unzähligen anatomischen, physiologischen und verhaltensbasierten Studien bekannt.

Die Reihenfolge des Erwerbs der Wahrnehmungsfähigkeiten ist leicht zu merken, sie erfolgt im Grunde vom nächst- bis zum fernstgelegenen Sinn. Zuerst nimmt der Fötus Berührungen wahr, gleich darauf Bewegungen. Dann entwickeln sich die chemosensorischen Fähigkeiten des Schmeckens und Riechens, der Gleichgewichtssinn (die sog. vestibuläre Wahrnehmung) und das Gehör sowie zuletzt das Sehen. Dessen Entwicklung setzt sich noch über mehrere Wochen nach der Geburt bis zum vollständigen Funktionieren fort(2).

Fühlen und Tasten

Das Herz des Fötus beginnt in der 3. Woche zu schlagen. Erste Anzeichen einer Reaktion auf seine Umwelt lassen sich ab der 7. Woche nachweisen. Ab diesem Zeitpunkt beobachtet man Reaktionen auf eine leichte Stimulation des Gesichts, danach der Handflächen und Fusssohlen (11.-12. Woche), kurz darauf des Rumpfs (15. Woche) und nach und nach des gesamten Körpers. In der 32. Woche ist diese Entwicklung abgeschlossen, die Sinneswahrnehmung funktioniert aber weitgehend schon ab der 25. Woche.

Empfindet der Fötus Schmerzen? Diese Frage ist naturgemäss umstritten. Zwar beobachtet man bei extrem Frühgeborenen und sogar in utero eine Ausweichreaktion auf Stiche, doch die Hirnstrukturen für das Schmerzempfinden scheinen zu fehlen, weshalb es sich um reine Reflexe handeln könnte. Spezialisten sind sich mehr oder weniger einig, dass das Wahrnehmungsrepertoire von Föten zwischen der 23. und 30. Schwangerschaftswoche, vermutlich jedoch nicht vor der 29. Woche so etwas wie Schmerzen umfassen könnte.

Gleichgewichtsorgans

Um die 5. Woche beginnt die Ausbildung des im Innenohr befindlichen Gleichgewichtsorgans. Zwischen der 6. und 10. Woche macht der Fötus erste spontane Bewegungen. Doch erst ab der 25. Woche beobachtet man klare Anzeichen für eine räumliche Orientierung und eine Wahrnehmung der Schwerkraft. Ab diesem Zeitpunkt nimmt das Ungeborene Bewegungen der Mutter sowie Beschleunigung und Entschleunigung wahr.

Riechen und Schmecken

Geruchs- und Geschmackssinn wurden durch die direkte Beeinflussung der Zusammensetzung des Fruchtwassers und den Zusatz verschiedener Duftnoten untersucht. Der Fötus hat keine andere Wahl: Er "atmet" und schluckt die Flüssigkeit, in der er schwebt. Zwischen der 7. und 15. Woche entwickeln sich die Geschmacksknospen in der Mundhöhle. Wie aus älteren Studien bekannt ist, führt die Zugabe von Saccharin sowie von Kreuzkümmel dazu, dass der Fötus mehr oder weniger Fruchtwasser schluckt, was darauf hindeutet, dass er bereits gegen Ende der Schwangerschaft Süsses gegenüber Bitterem bevorzugt.(3) Bei extrem Frühgeborenen ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat ist es einfach, Vorlieben oder Abneigungen gegenüber bestimmten Gerüchen und Geschmacksrichtungen nachzuweisen, weil ihre motorischen Reaktionen und ihre Mimik zweifellos zeigen, dass sie in der Lage sind, verschiedene chemische Stoffe zu erkennen und zu unterscheiden.

Hören

Das Gehör entwickelt sich ab dem Zeitpunkt, an dem der Vestibularapparat funktionsfähig wird. Das ist um die 25. Woche. Das intrauterine Umfeld ist keineswegs vollkommen schallisoliert: Zwar werden Geräusche von aussen vom Gewebe und Fruchtwasser gedämpft, tiefe Frequenzen durchdringen diese jedoch leicht. Auch die Körpergeräusche und die Stimme der Mutter werden über Gewebe, Fruchtwasser und vor allem die Knochen weitergeleitet.

Die Rezeptorzellen des Innenohrs sind kurz vor der 30. Schwangerschaftswoche ausgereift. Werdende Mütter bekunden jedoch fast einhellig, dass das Ungeborene schon ab der 25. Woche abrupt auf heftige und plötzliche Geräusche reagiert. Immer genauere Studien befassen sich mit verschiedenen Arten von Geräuschen (mit unterschiedlicher Frequenz und Intensität). Sie nutzen Lautsprecher, Mikrophone, die auf den Bauch aufgesetzt werden, oder Vibrationssysteme. Erste Reaktionen sind demnach bereits zwischen der 16. und 19. Woche nachweisbar.(4) Man geht davon aus, dass das Gehör etwa ab der 28. Woche funktionsfähig ist. Frühere Reaktionen können auf die taktile Wahrnehmung und das Vibrationsempfinden zurückzuführen sein, die mit somatosensiblen Systemen und dem Vestibularsystem zusammenhängen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die so gewonnenen Erkenntnisse – wie bei der Erforschung der anderen Sinne auch – stark von den einigesetzen Untersuchungs- und Messmethoden und nicht zuletzt von der Wachheit des Fötus zum Zeitpunkt der Untersuchung abhängen, ein letzteres Faktor, der nur schwer zu kontrollieren ist. Eine wiederholte Stimulation führt zu einer Gewöhnung, die sich ihrerseits experimentell untersuchen lässt. So lässt sich gegen Ende der Schwangerschaft eine Sensibilisierung für verschiedene Silben oder Melodien, ja sogar für verschiedene Stimmen und Sprachen nachweisen, die an den Reaktionen des Fötus auf überraschende Veränderungen erkennbar ist.

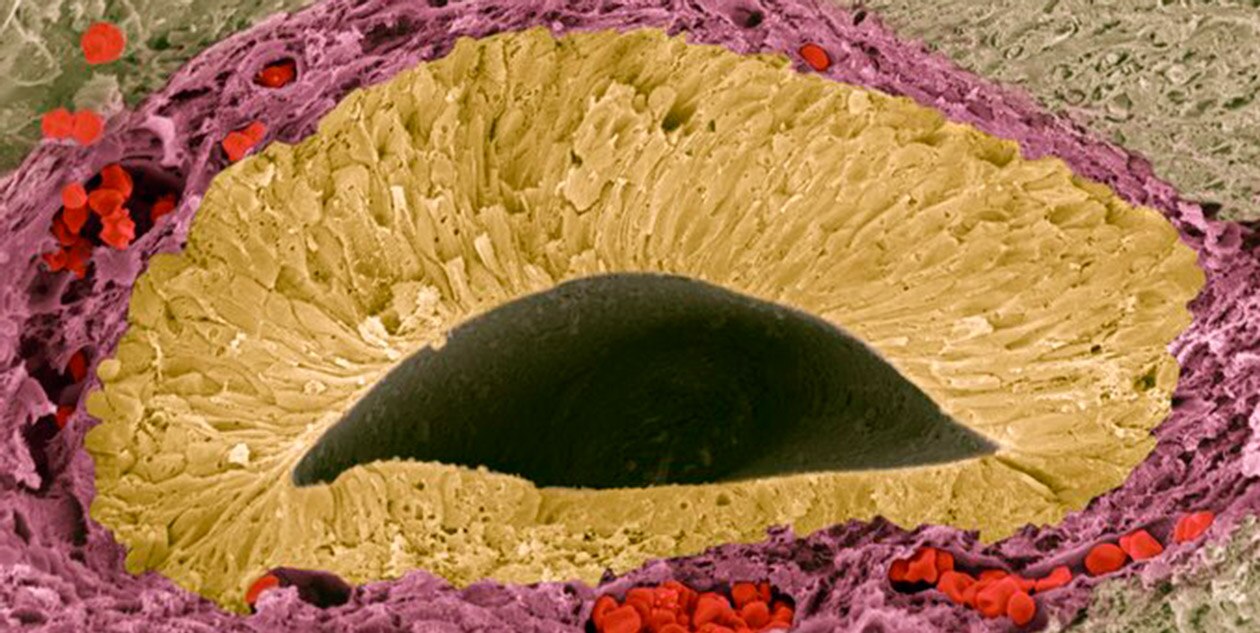

Sehen

Im Uterus ist es nicht komplett dunkel. Ab einer bestimmten Intensität kann Licht die Bauchwand durchdringen und theoretisch auf die sich entwickelnde Retina des Fötus treffen, vor allem, wenn dieser ab der 20. Woche anfängt, die Augen zu öffnen. Das visuelle System des Neugeborenen ist noch nicht ausgereift und damit schwer zu untersuchen. Man konnte jedoch nachweisen, dass die Annäherung einer starken Lampe an den Mutterleib gegen Ende der Schwangerschaft zu kardialen und motorischen Reaktionen führt. Neugeborene und Frühchen sind daher sicher nicht «blind». Ihre visuellen Fähigkeiten und ihre Aufmerksamkeitsleistung sind bereits bemerkenswert und scheinen selbst der Fülle an Reizen gewachsen, die nach der langen Zeit im monotonen Umfeld des Uterus auf sie einströmt.

Luxus, Stille, Sinnlichkeit, aber auch Lärm und Wut, sind Privilegien, die sich uns bieten, noch bevor wir in diese Welt geworfen werden, und deren Ursprünglichkeit uns in Wirklichkeit nie verlässt. Sagen wir nicht, dass uns etwas «berührt», dass wir «durchblicken», dass uns etwas «stinkt», dass wir «ganz Ohr» sind, dass uns «Hören und Sehen» vergeht oder dass wir jemandem «blind» vertrauen können?(5) Unsere Sinne bieten uns im Uterus wie im Konzertsaal ein symphonisches Erlebnis, das nie aufhören sollte, uns zu fesseln. Unser soziales und verbales Umfeld wird immer in hohem Masse von unseren Sinneseindrücken geprägt sein, die zu unseren ersten und kostbarsten Erfahrungen gehören.