Kleine Länder, grosse Küche

Frankreichs Ansehen verdankt sich zu grossen Teilen seiner Gastronomie. Könnte dem kleinen Peru Gleiches mit dem ceviche gelingen?

In den letzten zwanzig Jahren ist die hohe Kunst der Küche für viele Länder zu einem Aushängeschild geworden. Das Renommee seiner Kochkultur avancierte zum weltweiten Markenzeichen und bestimmt in hohem Masse die nationale Identität eines Landes. Indessen sind es nicht zwangsläufig die grossen Länder, die bei diesem Wettstreit obsiegen.

Wie kommt jemand auf die Idee, ausgerechnet in La Paz, der Hauptstadt Boliviens, eines Landes mit zehn Millionen Einwohnern, fernab von New York, Paris oder Tokio, den traditionellen Gravitationszentren der Kochkunst auf der Welt, ein Restaurant gehobenen Zuschnitts zu eröffnen? Gustu, so heisst dieses Etablissement, das, solcher Bedenken ungeachtet, 2013 in einer umgebauten Garage seine Tore für das Feinschmeckerpublikum aufmachte. Chef in der Küche ist Kamila Seidler, die hier unter Wahrung bolivianischer Traditionen heimische Gerichte zur Geltung bringt. Gleichwohl hat das Restaurant nichts typisch Bolivianisches an sich, wurde es doch bis ins kleinste Detail von einem Dänen entworfen, dem Unternehmer Claus Meyer, der auch die finanziellen Mittel aufbrachte.

Die Hauptstadt der Gastronomie liegt in Dänemark!

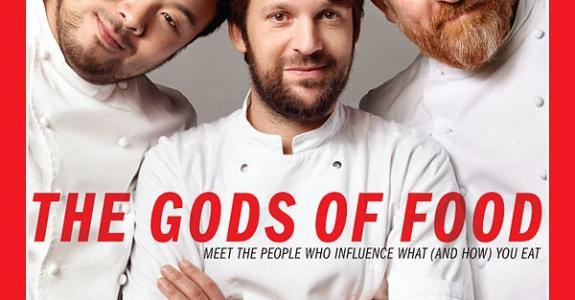

Claus Meyer ist Gastronom und ein alter Hase im Umgang mit den Medien. So ist denn auch das Restaurant in der bolivianischen Hauptstadt alles andere als sein Debüt. In annähernd zwanzig Jahren hat Claus Meyer in seiner Heimat an die 15 Restaurants eröffnet, deren Zugpferd das Anfang des vergangenen Jahrzehnts im Herzen Kopenhagens in einer aufgelassenen Lagerhalle eingerichtete Noma ist. Es hat sich, entsprechend seinem Namen – einer Zusammenziehung aus Nordic Mad bzw. «Nordischer Kost» – der Aufgabe verschrieben, die Erzeugnisse der dänischen Küche bekannt zu machen. Als Chefkoch fungiert René Redzepi, ein Däne mazedonischer Herkunft.

“Immer noch gehen bei dem Restaurant, das pro Schicht nur vierzig Gäste verköstigen kann, in jedem Monat 100.000 Reservierungswünsche ein.”

Diese Erfolgsbilanz hat dem Noma zwei Sterne im Guide Michelin und einen der ersten Plätze unter den 50 weltweit besten Restaurants eingetragen (50 BEST).

Die nationale Küche, ein Medium der Kommunikation

Dieser außerordentliche Erfolg hat andere Länder angespornt, dieses Entwicklungsmodell für sich zu übernehmen. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine attraktive und dynamische Kochkultur einen Beitrag dazu leisten kann, jenseits der Grenzen für ein Land zu werben, ein positives und lebensfrohes Image zu vermitteln und andere für das Land einzunehmen. Die Kochkunst eines Landes wird auf diese Weise zu einem vorzüglichen Mittel der soft power; einer Möglichkeit, das kulturelle Prestige und die mediale Kompetenz eines Landes auf sanftem Wege zur Geltung zu bringen und somit dessen Attraktivität zu steigern. Diese Form der Selbstdarstellung ist umso unschätzbarer, als sie jedem Land offen steht und nur relativ geringe Investitionen erfordert. Infolgedessen können es sich auch kleine Länder leisten, auf dem Feld der Großen im weltweiten «Markt» der Kochkunst mitzuspielen.

Globalisierung weckt den Appetit

Nicht nur in Bolivien und Dänemark, auch in anderen Teilen der Welt regt sich mithin eine innovative Kochkunst. Längst schon ist sie nicht mehr nur auf Länder mit einer langen und reichen gastronomischen Tradition wie etwa Japan, China, Italien oder Frankreich beschränkt. Vielmehr sehen sich diese Länder mittlerweile einer konkurrierenden gehobenen Küche gegenüber, die ihnen mehr und mehr das Terrain streitig macht. Es sind dies Länder, die begriffen haben, wie wichtig es im Zeitalter elektronischer Information und Globalisierung ist, die Vitalität der landeseigenen Kochkultur herauszustreichen.

“Seit 2010 erleben wir eine Revolution der überkommenen gastronomischen Verhältnisse, die zu einer Neuausrichtung der kulinarischen Gepflogenheiten zwischen kleinen und großen Ländern führt und auch die Volkswirtschaften entwickelt.”

Die Anfänge der modernen Küche

In ihren Grundzügen entstand die heutige Küchenkultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts dank der Pionierarbeit des französischen Kochs Auguste Escoffier, der als erster eine moderne Herangehensweise an das Geschehen rund um Küche und Herd praktizierte. Er war es, der die Küchenarbeit und das Kochen organisiert, erfasst und systematisiert hat. In den Jahren, bevor der Taylorismus Einzug in die industrielle Arbeit fand, führte er bereits das Prinzip der Küchenbrigaden ein, die entsprechend ihrer technischen Aufgabenstellung in Posten aufgeteilt wurden. Jeder, der in der Küche mitarbeitete, bekam ein spezielles Aufgabengebiet zugewiesen, und die Teller wurden nacheinander, mit exakter Regelmäßigkeit, im Gastraum aufgetragen. Des weiteren fasste Escoffier in seinem Guide culinaire (Kochkunstführer) systematisch die Kochrezepte zusammen. Dieses äußerst methodische Vorgehen begründete den Ruhm der französischen Küche im 20. Jahrhundert und festigte ihren Reichtum. Es bildete die Voraussetzung für ihren internationalen Erfolg und erklärt zugleich auch die jahrzehntelange Vorrangstellung französischer Kochkunst.

Frankreichs Meisterköche

Paul Bocuse, der grandiose Küchenchef unserer Zeit, sollte Escoffiers Arbeitsweise dank moderner Kommunikation über die Grenzen Frankreichs hinaus verbreiten. Er hat es darin zu wahrer Meisterschaft gebracht. Bocuse hat das technische Knowhow Escoffiers um das How-to-make-known erweitert. Mit ihm wird der Küchenchef zu einem Magier der Küche, einem Mann in Weiß, der am Herd ebenso geschickt ist wie im Umgang mit den aufkommenden Fernsehshows.

“Durch Bocuse erhält das Metier des Kochs sein Adelsprädikat und besiegelte die Dominanz der französischen Kochkunst.”

Mit Bocuse als Vorreiter gehen in der Nachfolge jüngere französische Köche daran, Escoffiers Errungenschaften zu modernisieren und zu einer leichteren Küche zu vereinfachen. So entsteht die nouvelle cuisine. Ihren Namen erhält sie offiziell im Oktober 1973 von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau. Dank dieser ästhetischen Revolution kann sich die französische Kochkunst ihre Ausnahmestellung erhalten, eine Dominanz, die unangefochten bis zum Ende der 1990er-Jahre währte. Die Nouvelle Cuisine konnte sich in einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld entwickeln, das der Soziologe Jean Fourastié die Trente Glorieuses, die 30 Jahre des Wohlstands, genannt hat.

Olé! Alle zu Tisch in Spanien!

Die ersten Zeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs in Frankreich gingen einher mit einem nachlassenden Einfluss der französischen Küche. Ein anderes europäisches Land, das sich an der Wende zum 21. Jahrhundert in einer rasanten wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung befand, trat an Frankreichs Stelle: Spanien. Spanien war 1992 Gastgeberland der Olympischen Spiele und lebte damals nach dem Takt der Movida, jener unverkrampften kulturellen Bewegung, deren Bannerträger der Designer Javier Mariscal und der Regisseur Pedro Almodóvar waren. Sie bot einen dynamischen und kreativen Nährboden, auf dem auch ein Kochkünstler wie Ferran Adrià und seine kulinarische Revolution gedeihen konnten. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends ist er es, der von seinem im Norden von Barcelona gelegenen Refugium Roses aus Formen, Farben und Texturen in der Gastronomie revolutioniert. So erfindet er an die 30 Praliné-Happen, die er dem Gast nacheinander serviert und diesen von einer Überraschung in die andere stürzen. Alle seine Sinne sind gefordert!

“Damit lässt Adrià die klassische französische Küche weit hinter sich. Er spricht vielmehr von einer «techno-emotionalen» Küche, da sie Spitzentechnologie erfordere, um Emotionen zu kreieren.”

Hinter diesem Tausendsassa von Küchenchef sind Dutzende von Köchen, Regionen und Produkten versammelt. Kurz, ein ganzes Land kommt hier zusammen und profitiert davon, in diesem neuartigen Rampenlicht zu stehen. Spanien rückt auf diese Weise weltweit in die vorderste Reihe der Länder mit großer Gastronomie.

Platz frei für die neoandinische Küche!

Diesem Beispiel Spaniens wird auch in Lateinamerika nachgeeifert, wo etwa Peru sich mit Erfolg um das Image eines kulinarischen Musterlands bemüht. Ursprünglich das Herkunftsland der Kartoffel und Erzeugerland von Kakaobohnen, das mit einem sehr interessanten Nationalgericht aufwarten kann, dem ceviche, ist Peru nunmehr bestrebt, mit seinen Pfunden zu wuchern: Dieses Pfund ist eine neue Generation von tüchtigen und umtriebigen Küchenchefs, mit Gastón Acurio als Vorzeigekoch. In kaum 15 Jahren hat Acurio ein Ensemble von etwa 40 Restaurants in 13 verschiedenen Ländern auf die Beine gestellt. Zwar wird bei jeder Neueröffnung darauf Wert gelegt, dass alle Küchenstyles vertreten sind, gleichwohl steht bei Acurio die Kochkunst Perus und damit die Kultur des Landes insgesamt im Zentrum. Mit einem von der Nouvelle Cuisine übernommenen Ausdruck bezeichnet er die heutige Küche seines Landes als «neoandinisch». Dieser Ausdruck passt haargenau auch auf die bolivianische Gastronomie, wo mit der Eröffnung des Restaurants Gustu ein ähnlicher Weg eingeschlagen wird. Aber auch für Brasilien mit seinem Spitzenkoch Alex Atala gilt Gleiches.

Wirtschaft und kulinarische Ausstrahlung

Gegenwärtig kann man überall auf der Welt die Entstehung derartiger Initiativen beobachten. In Asien ist es Südkorea, das über seine fermentierten Gerichte größeren Einfluss bekommen möchte. Im östlichen Mittelmeer stehen die libanesische und die türkische Gastronomie bereit, um mit einer neuen Generation von Kochkünstlern als Botschafter ihrer Länder in den kulinarischen Wettbewerb einzutreten. Handel, Tourismus und Internet haben bewirkt, dass die Kochkunst, die Sphäre des gehobenen Geschmacks und der Gastlichkeit, in kultureller wie in ökonomischer Hinsicht zu einem wichtigen diplomatischen Hilfsmittel geworden ist. Der Einfluss eines Landes wird sich in Zukunft auch an der Kreativität und Ausstrahlung seiner Gastronomie bemessen lassen.