Essen mit Sinn und Verstand

Das menschliche Gehirn ist eine der komplexesten Strukturen im Universum. Es enthält rund 100 Milliarden Neuronen, dies entspricht in etwa der Anzahl der Sterne in sämtlichen bislang bekannten Galaxien des Weltalls. Das Gehirn erfasst alles, was sich innerhalb und ausserhalb unseres Körpers abspielt, und sendet Signale aus, um diesen entsprechend zu steuern.

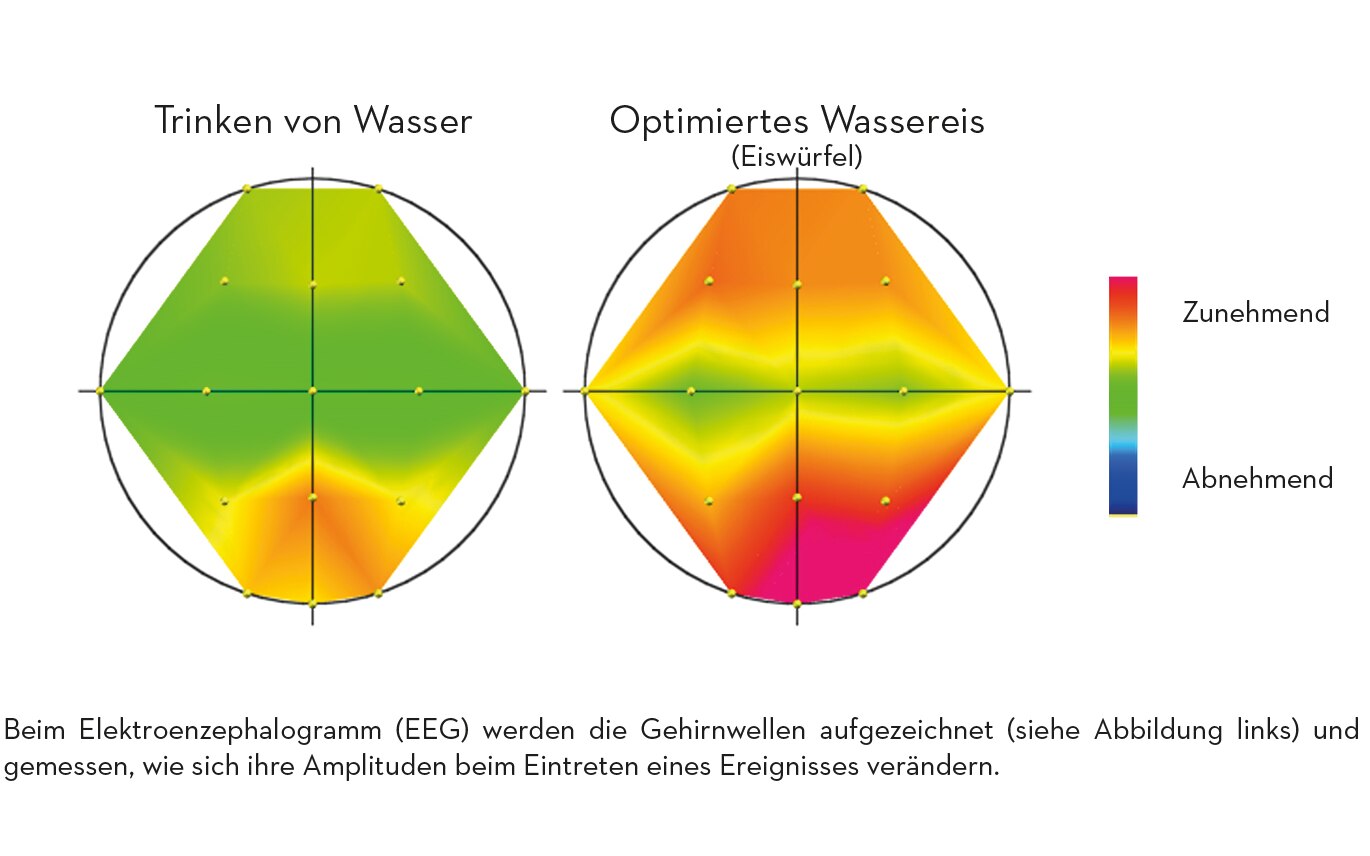

Beim Essen und Trinken sprechen unterschiedliche Bereiche unseres Gehirns auf Geschmack und Geruch sowie andere sensorische Eigenschaften der Speisen an. Wissenschaftler der Gruppe für Wahrnehmungsphysiologie am Nestlé Research Center (NRC) benutzen die Technik der Elektroenzephalographie (EEG), um festzustellen, wann und wo genau Geschmack und andere Eigenschaften von Nahrungsmitteln im Gehirn verarbeitet werden, nachdem diese die Lippen passiert haben.

Die Testpersonen bekommen beim EEG eine eng anliegende Haube aufgesetzt, die den Kopf mit einem Netz von Elektroden bedeckt. Die Elektroden erfassen die Gehirnwellensignale an der Kopfhaut und können dank ihrer hohen Empfindlichkeit punktgenau zeigen, an welcher Stelle des Gehirns ein bestimmter Nahrungsbestandteil seine Wirkung entfaltet.

Was sind Gehirnwellen und was bewirken sie?

Gehirnwellen resultieren aus den elektrischen Signalen, welche miteinander kommunizierende Neuronen erzeugen. Die Wellen sind zwangsläufig sehr komplex, da Milliarden vernetzter Neuronen im Spiel sind, die einander elektrische Impulse im Mikrovoltbereich senden. Beim EEG wird die Summe der gleichzeitig erzeugten Impulse gemessen, indem man die Signale durch Elektroden an der Kopfhaut erfasst.

Man unterscheidet zwischen langsamen, mittelschnellen und schnellen Gehirnwellen; die Geschwindigkeit wird dabei in Hertz (Zyklen pro Sekunde) gemessen. Zwar sind einzelne Gehirnwellen nicht für eine spezifische Funktion verantwortlich, lassen sich jedoch allgemein bestimmten Gemütsverfassungen zuordnen. Alphawellen entstehen beispielsweise im Zustand der Ruhe und Entspannung, insbesondere während der Meditation1. Betawellen hingegen sind mit kognitiven Aufgaben assoziiert, die Entscheidungen und Problemlösungen erfordern2.

Im EEG werden die Gehirnwellen von Testpersonen erfasst, während diese ein bestimmtes Nahrungsmittel verzehren. So entsteht ein elektrisches Bild, das zeigt, wie sich die einzelnen Nahrungsmittel auf das Gehirn auswirken. Dies hilft, um festzustellen, wie Körper und Psyche auf bestimmte Speisen reagieren.

Botschaft vom Gehirn: Aufwachen!

Bei einem Test verglich Dr. Julie Hudry vom Nestlé Forschungszentrum die stimulierende Wirkung des Verzehrs eines Eiswürfels mit der des Trinkens eines Glases kalten Wassers. Der Eiswürfel erzeugt eine kalte, saftige, angenehm prickelnde Empfindung, durch die sich Mund und Kopf erfrischt anfühlen. Woran ist dies erkennbar? Daran, dass der erfrischende Reiz an der Kopfhaut eine Unzahl winziger elektrischer Impulse auslöst! Dr. Hudry verglich die Gehirnwellen, die in beiden Fällen produziert werden, im EEG. Sie mass das „kühle“, erfrischende Mundgefühl, das durch eine steigende Amplitude der Alphawellen des Gehirns angezeigt wird. Die rechte Abbildung zeigt, dass die Alphawellen-Aktivität an der gesamten Kopfhaut beim Verzehr des Eiswürfels vergleichsweise stärker zunimmt als beim Trinken von Wasser allein – dies entspricht dem kribbelden Gefühl erhöhter Anmerkungen.

LABBE D., MARTIN N., LE COUTRE J., HUDRY J., 2011. Impact of refreshing perception on mood, cognitive performance and brain oscillations: An exploratory study. Food Quality and Preference, 22, 92-100

Botschaften ans Gehirn

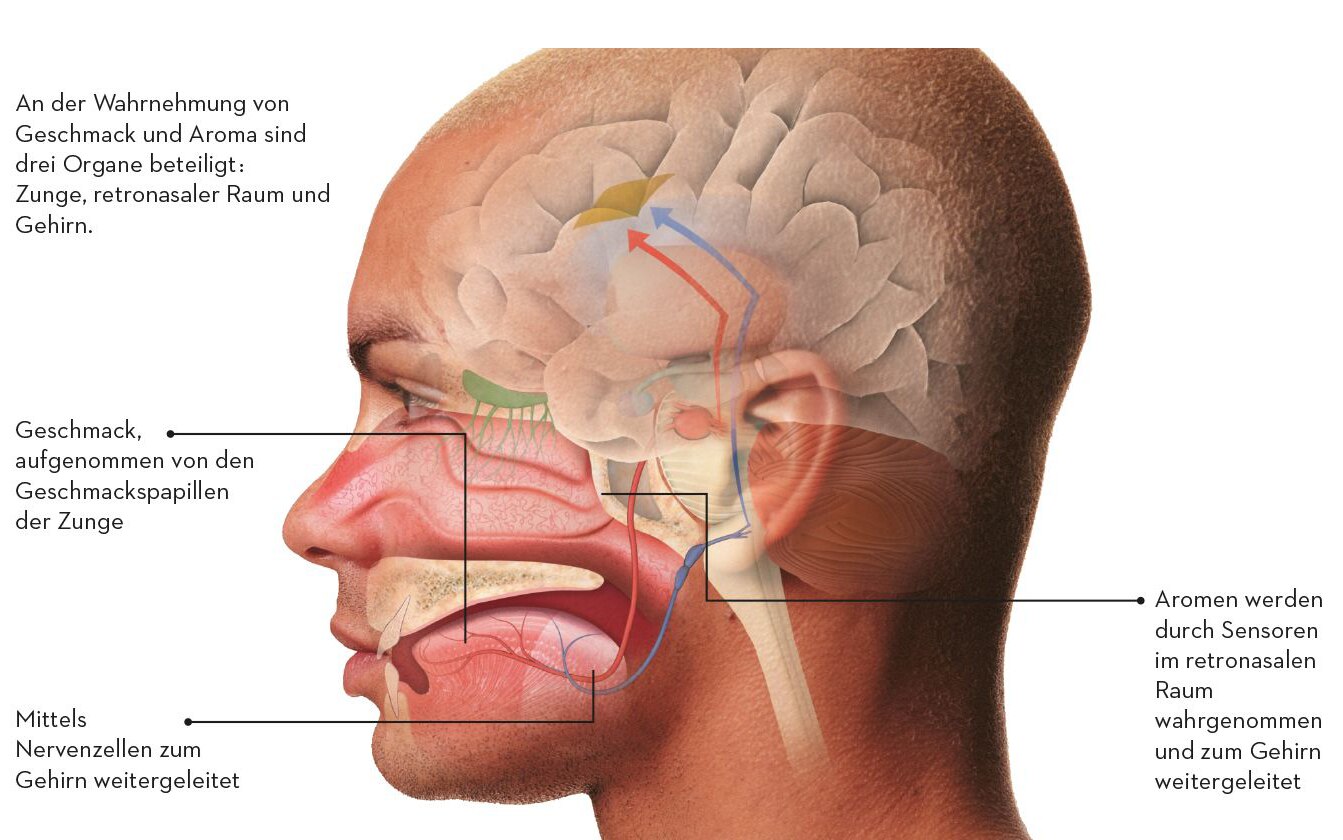

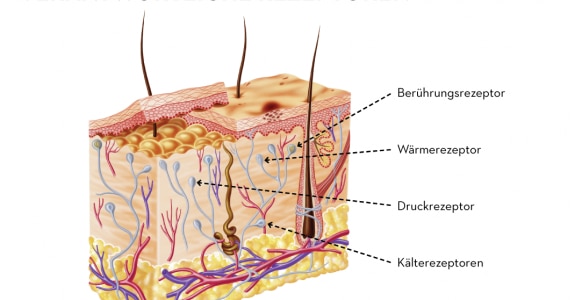

Beim Essen senden alle fünf Sinne – Schmecken, Riechen, Sehen, Fühlen und Hören – Botschaften ans Gehirn. Jeder dieser Sinne spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir Speisen wahrnehmen.

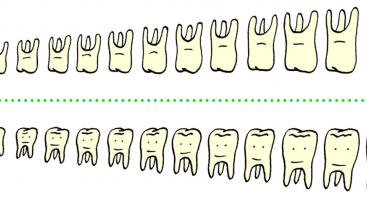

Die Zunge ist mit Tausenden von Geschmacksrezeptoren, sogenannten Geschmacksknospen, besetzt, die fünf Grundgeschmacksempfindungen erkennen können: süss, sauer, salzig, bitter und umami. Was wir schmecken, ist eine Kombination dieser Geschmackseindrücke.

Unsere Geschmacksknospen haben sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt: Unsere Vorfahren zu Jäger- und Sammlerzeiten konnten geschmacklich nur unterscheiden, ob ein Nahrungsmittel geniessbar war oder nicht. Die entsprechende Erfahrung stellte sich im Laufe der Zeit durch Versuch und Irrtum ein – vor allem mit Hilfe des Berührungs-, Geschmacks- und Geruchssinnes, verbunden mit dem Risiko, sich beim Ausprobieren von Neuem zu vergiften.

Bitterer Geschmack war häufig ein Zeichen dafür, dass eine Pflanze giftig ist. Unsere Geschmacksknospen haben sich entwickelt, um diese Informationen besser verarbeiten zu können. Auch heute hat unsere Zunge immer noch 25 verschiedene Rezeptoren (Geschmacksknospen), die bittere Geschmacksnoten erfassen und „Warnmeldungen“ ans Gehirn schicken. Für süsse Wahrnehmungen genügt uns hingegen ein einziger Rezeptor!

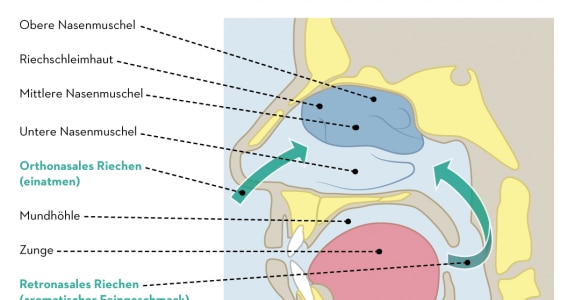

Weiter verfeinert wird der Sinneseindruck durch die Nase, die das Aroma der Speisen erfasst. In der hinteren Nasenhöhle befinden sich rund 1000 verschiedene Geruchsrezeptoren. Das Humangenomprojekt hat rund 400 Gene zu Tage gefördert, die funktionsfähige Riechrezeptoren kodieren. Dies stellt etwa 1,3% des gesamten menschlichen Genoms dar.

Diese zahlreichen Geruchsrezeptoren bilden zusammen ein System, das eine Vielzahl von Gerüchen unterscheiden kann. Jeder einzelne Rezeptor ist dabei in der Lage, mehr als einen Geruch wahrzunehmen. Anders als die Zunge kann das olfaktorische System zwischen einer praktisch unendlichen Zahl von Geruchsmolekülen unterscheiden, sowohl separat als auch kombiniert in Nahrungsmitteln. Wenn wir also glauben, etwas zu schmecken, nehmen wir es in 80% der Fälle tatsächlich über die Nase wahr – das heisst, wir riechen es.

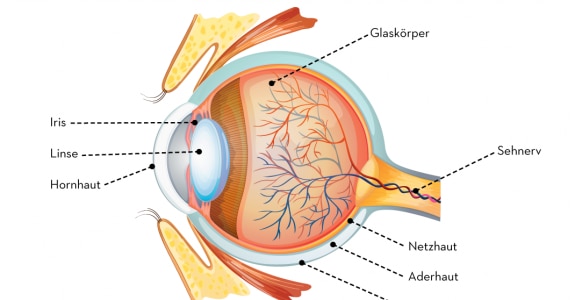

„Das Auge isst mit“

Das Aussehen von Nahrungsmitteln beeinflusst definitiv unsere Wahrnehmung. Dass Zunge und Nase beim Geschmacksempfinden eine wichtige Rollen spielen, ist bekannt. Aber auch die Augen sind mit von der Partie! Köche wissen, dass „das Auge mitisst“. Was sich hinter dieser Feststellung wissenschaftlich verbirgt, ist bislang jedoch nicht bekannt. Wie Essen aussieht, kann unsere Erwartungen an den Geschmack beeinflussen und sogar vorab darüber entscheiden, ob es uns schmeckt oder nicht.

Um festzustellen, wie das Aussehen von Nahrungsmitteln die Geschmackswahrnehmung steuert, luden Dr. Johannes le Coutre und Dr. Julie Hudry vom Nestlé Forschungszentrum 14 Testpersonen zu einem EEG ein. Sie vermuteten, dass uns Dinge besser schmecken, wenn wir zuvor kalorienreiche Speisen gezeigt bekommen – und dass uns umgekehrt nach dem Anblick kalorienarmer Nahrungsmittel Dinge schlechter schmecken3.

Die Testpersonen bekamen Bilder von hoch- oder niedrigkalorischen Nahrungsmitteln wie Pizza oder Wassermelone gezeigt. Danach wurde mit einer Elektrode ein neutrales – d.h. weder angenehmes noch unangenehmes – Geschmackssignal auf die Zunge ausgeübt und die Testpersonen wurden gebeten anzugeben, als wie „angenehm“ und „intensiv“ sie den Geschmack empfinden.

Dr. Johannes le Coutre stellte Folgendes fest: „Nach Bildern kalorienreicher Nahrung empfanden die Teilnehmer den Geschmack als angenehmer als nach Bildern kalorienarmer Speisen. Der Anblick hochkalorischer Nahrungsmittel scheint die persönliche Erwartung und positive Resonanz in Bezug auf die anschliessend präsentierten Geschmackseindrücke zu erhöhen.“

Dr. Julie Hudry fügte hinzu: Die Gehirnbilder geben Aufschluss darüber, wie optische und geschmackliche Eindrücke verarbeitet werden, damit wir Nahrungsmittel geniessen. Unsere Herausforderung für die Zukunft besteht darin herauszufinden, welche Rolle die beobachteten visuell-gustatorischen Wechselwirkungen bei der Regelung von Appetit und Nahrungszufuhr spielen könnten.“

Unser Gehirn benutzt beim Essen alle fünf Sinne, um festzustellen, was vor sich geht. Wenn einer dieser Sinne nicht richtig funktioniert, verliert es die Orientierung. Beispiel Erkältung: Wir erkennen zwar das Essen, das vor uns steht, es erscheint uns aber ganz anders als sonst!