Petits pays, grandes tables

Au cours des vingt dernières années, la cuisine gastronomique est devenue un outil de promotion des Etats. Une culture culinaire forte permet de défendre une identité nationale à travers le globe. A ce jeu, ce ne sont pas nécessairement les plus grandes nations qui gagnent.

Mais qui a bien pu avoir l’idée d’ouvrir un restaurant gastronomique à La Paz, en Bolivie, un pays de dix millions d’habitants, éloigné des épicentres traditionnels de la gastronomie mondiales que sont New York, Paris, Londres et Tokyo? Gustu, c’est son nom, a pourtant ouvert ses portes courant 2013 dans un garage réaménagé. Le chef Kamila Seidler y met en œuvre une cuisine qui valorise le terroir et les traditions boliviennes. Pourtant, ce restaurant n’a rien de bolivien; il a été entièrement conçu et financé par un entrepreneur danois, Claus Meyer.

Surprise, la capitale gastronomique est danoise !

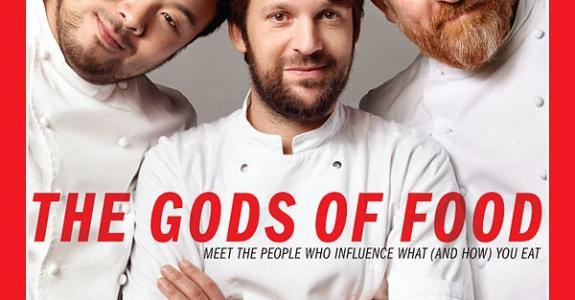

Ce restaurateur et homme de médias n’en est pas à son premier coup d’essai. En près de 20 ans, Claus Meyer a ouvert une quinzaine d’établissements dans son pays natal. Son fleuron est le Noma, un restaurant ouvert au début des années 2000 dans un ancien entrepôt désaffecté, au cœur de Copenhague. Sa vocation? Promouvoir les produits de la cuisine danoise ainsi que l’indique son nom qui est une contraction de Nordic Mad ou alimentation du Nord. A sa tête, le chef danois d’origine macédonienne, René Redzepi.

“Aujourd’hui encore, le restaurant, qui n’accueille que 40 clients par service, reçoit 100 000 demandes de réservation par mois !”

Un succès qui a porté le Noma, doté de deux étoiles au guide Michelin, à la toute première place des cinquante meilleurs restaurants du monde (50 BEST).

Communiquer grâce à sa cuisine nationale

Cette réussite exceptionnelle incite différents pays à s’inspirer de ce modèle de développement. Ils partent du principe qu’une culture culinaire dynamique permet de communiquer hors des frontières, de raconter une histoire positive et chaleureuse et d’instaurer une influence positive. La cuisine devient un outil primordial du « soft power », une manière d’imposer en douceur la puissance culturelle et médiatique d’un pays et d’en augmenter l’attractivité. Cette manière de faire est d’autant plus précieuse qu’elle est accessible, l’investissement total restant relativement faible.

“Jouer dans la cour des grands du «marché» culinaire mondial devient aussi possible pour les petits pays.”

La globalisation réveille les appétits

De la Bolivie et du Danemark, l’innovation culinaire émerge donc de toutes parts. Surtout, elle n’est plus réservée aux grands pays dotés de traditions culinaires riches et anciennes comme le Japon, la Chine, l’Italie ou la France. Ces dernières assistent aujourd’hui à l’émergence de cuisines concurrentes et conquérantes. Elles sont le fait de nations qui ont compris l’importance de mettre en avant la vitalité de leur culture culinaire à l’ère du numérique et de la globalisation. Les années 2010 sont celles d’une révolution de l’ordre établi qui tend à un rééquilibrage des cultures culinaires, entre petits et grands pays, économies développées et en voie de développements.

Aux sources de la cuisine moderne

Les fondations de la cuisine actuelle sont à rechercher au début du XXe siècle à travers l’apport essentiel du cuisinier français Auguste Escoffier. Il est le premier à appliquer une approche moderne à la cuisine, à organiser, à répertorier et à systématiser. Dans ces années qui préfigurent le taylorisme industriel, Escoffier pose le principe des brigades organisées par poste technique. Chaque équipier joue son rôle et les assiettes sortent les unes après les autres avec une régularité exemplaire. Dans son Guide culinaire, il organise également les recettes de cuisine. Cette approche éminemment rigoureuse fait la renommée et la richesse de la cuisine française au XXe siècle. Elle est la condition de son succès et explique sa suprématie tout au long de ce siècle.

La France rayonne grâce à ses chefs

Le grand chef Paul Bocuse diffusera la méthode d’Escoffier grâce à la communication, art dans lequel il excelle. Au savoir-faire technique, Bocuse ajoute le faire-savoir.

“Avec lui, le chef devient « grand chef », un homme vêtu de blanc, aussi habile sur les plateaux de la télévision naissante qu’aux casseroles.”

Bocuse apporte ses lettres de noblesse au métier et entérine la domination des cuisiniers français. Ces derniers poursuivent sur sa lancée tout en modernisant les apports d’Escoffier, qu’ils simplifient et allègent. La Nouvelle Cuisine est née. Elle est ainsi officiellement baptisée en octobre 1973 par les journalistes Henri Gault et Christian Millau. Une fois encore, grâce à cette révolution esthétique, les cuisiniers français demeurent aux avant-postes. Cette domination reste totale jusqu’à la fin des années 90. La Nouvelle Cuisine s’est développée dans un contexte économique favorable, celui des « Trente Glorieuses » selon l’expression de Jean Fourastié. En pleine croissance, la France propose au monde une cuisine flamboyante digne d’un pays riche et puissant.

Olé! Tous à table en Espagne

Les prémisses du ralentissement économique français s’accompagnent d’un affaiblissement de l’influence de la cuisine française. Un pays européen en pleine expansion au tournant du XXe siècle prend le relais, l’Espagne. Pays hôte en 1992 des Jeux olympiques, l’Espagne vit alors au rythme de la Movida, un mouvement culturel décomplexé dont les porte-étendards sont le designer Javier Mariscal et le réalisateur Pedro Almodóvar. Un terreau aussi dynamique que créatif, propice à l’arrivée du cuisinier Ferran Adrià et à sa révolution culinaire. A partir du début des années 2000, dans son repère de Roses, au nord de Barcelone, il bouscule les formes, les couleurs et les textures. Il imagine ainsi une trentaine de bouchées qui se succèdent, surprennent et transportent le mangeur dans une expérience multi-sensorielle. On est loin de la cuisine française classique. Ferran Adrià parle d’une cuisine « techno-émotionnelle » car elle requiert des techniques pointues pour créer de l’émotion.

“Derrière ce chef talentueux se pressent des dizaines de cuisiniers, des régions, des produits, bref un pays tout entier qui profite de cet éclairage nouveau. L’Espagne se place désormais au premier rang des tables mondiales.”

Place à la cuisine néo-andine !

Une émulation qui résonne en Amérique latine où le Pérou se construit — avec succès — une image culinaire de premier plan. Berceau originel de la pomme de terre, producteur de fèves de cacao et doté d’un plat national intéressant, le ceviche, le Pérou cherche à capitaliser ses richesses grâce à une génération de chefs entreprenants emmenés par Gastón Acurio. Ce dernier a créé en près de quinze ans un groupe d’une quarantaine de restaurants dans treize pays différents. Si tous les styles de cuisine y sont développés, à chaque nouvelle ouverture, Gastón Acurio met en avant les saveurs péruviennes et donc la culture péruvienne dans son ensemble. Pour reprendre une terminologie propre à la Nouvelle Cuisine, Gastón Acurio qualifie la cuisine péruvienne contemporaine de « néo-andine ». Une dénomination qui va comme un gant à la Bolivie qui suit le mouvement à travers notamment la création de Gustu ainsi que le Brésil grâce à son chef vedette Alex Atala.

La puissance économique dans votre assiette

Aujourd’hui, de telles initiatives fleurissent dans le monde entier. En Asie, la Corée du Sud mise sur sa cuisine fermentée pour mieux se promouvoir. Au Levant, les cuisines traditionnelles libanaise ou turque attendent l’émergence d’une génération de cuisiniers ambassadeurs pour prendre à part à la compétition. Grâce aux échanges, aux voyages et à Internet, cette activité gourmande et conviviale qu’est la cuisine est progressivement devenue un outil diplomatique puissant, tant du point de vue culturel qu’économique. L’influence des Etats se mesure désormais aussi à l’aune de la créativité et des saveurs de leurs tables.