Alimentation et design

Marije Vogelzang, designer, travaille sur l’alimentation. Elle ne crée pas de nouveaux produits mais des situations inhabituelles autour du repas.

Interview de Marije Vogelzang par Andreas Kohli

Imaginez-vous assis à une table, entièrement recouvert d’une nappe à part un trou pratiqué au niveau de la bouche. Vous n’y voyez rien car vos yeux sont bandés et un étranger s’apprête à vous donner à manger. Vous entendez sa voix, il ou elle vous tape doucement sur l’épaule, vous parle gentiment et vous confie une histoire personnelle concernant son passé alimentaire, le goût des aliments, leur texture et les émotions qui y sont liées. De temps en temps, l’étranger vous met dans la bouche des morceaux de l’aliment dont il ou elle parle. Vous les goûtez tout en écoutant ces histoires tournant autour de cet aliment. Vous n’avez rien d’autre à faire que de rester assis, détendu, et de savourer les détails de la vie de cet étranger.

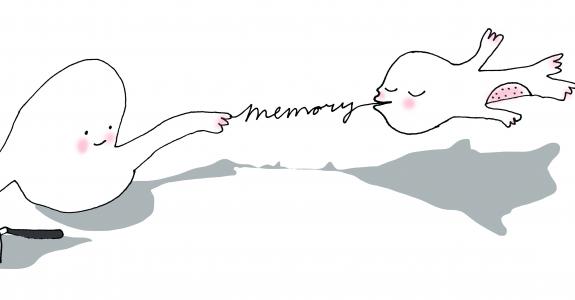

Une fois la séance terminée, l’étranger vous entoure doucement le poignet d’un ruban. Lorsque la nappe et le bandeau qui couvre vos yeux sont retirés, vous regardez autour de vous. L’étranger qui vous a nourri a disparu. À votre poignet, vous pouvez lire sur le ruban : la personne qui vous a donné à manger s’appelle …… Le nom de la personne qui vous a donné à manger constitue un souvenir déterminant. Maintenant, c’est à votre tour de donner à manger à quelqu’un d’autre. Quelle histoire allez-vous lui raconter ?

Marije Vogelzang, vous avez organisé ce genre de manifestation à Copenhague et à Saint Petersbourg, quel a été votre défi au Japon?

«Feed-Love» Tokyo représentait l’étape suivante, un développement du concept. Je voulais savoir comment la culture japonaise allait l’adopter. J’étais très anxieuse de savoir si les participants collaboreraient vraiment à l’expérience et ils l’ont très bien fait.

Quel objectif poursuivez-vous dans ce projet artistique?

Être nourri par quelqu’un est une chose extrêmement intime. Cela ne vous arrive que rarement, pendant la petite enfance et la vieillesse, quand vous ne pouvez plus le faire vous-même. Nourrir un bébé est un geste associé à l’amour que l’on porte à son enfant et au sentiment de sécurité que l’on veut idéalement lui offrir ; on peut aussi l’imaginer entre des amoureux. Par contre, quand on doit être nourri en cas d’incapacité, l’acte est associé à la vulnérabilité et au pouvoir que l’on peut exercer sur vous. Du point de vue psychologique, c’est fascinant. En associant l’acte de nourrir à une transmission d’histoires, on enrichit l’expérience, on rappelle le lien très fort qui unit souvenir et nourriture, comme cela arrive souvent pendant l'enfance. Nous avons donc proposé un choix d’aliments japonais typiques, dont ceux que préfèrent les enfants, pour stimuler les souvenirs en rapport avec les aliments.

Dans vos travaux, vous installez une frontière visible entre ceux qui nourrissent et ceux qui sont nourris. Ce sont parfois des étoffes, des voiles ou un bandeau sur les yeux pour empêcher toute vision. Pourquoi est-ce si important dans les ambiances que vous créez ?

J’ai l’intuition que si nous avons la possibilité de nous regarder dans les yeux, comme nous le faisons maintenant, je ne pourrais pas vous nourrir car un malaise naîtrait entre nous. Quand on ne se voit pas, on est plus détendu. Je pense que j’essaie seulement d'apporter un sentiment de sécurité : vous vous sentez en sécurité quand vous êtes caché, quand vous pensez que personne ne peut vous voir. C’est comme d’être au lit quand il fait très chaud, vous n’avez pas besoin de couvertures, mais vous voulez quand même un drap très fin, pas pour vous réchauffez – vous n’en avez vraiment pas besoin – simplement pour le sentiment de sécurité qu’il vous procure, par simple contact.

Vous vous présentez vous-même comme designer de l’acte alimentaire. Quelle différence avec un designer alimentaire ?

Un designer alimentaire applique le design dans le domaine des aliments. À mon avis, la nature donne déjà un design parfait aux aliments. Mon design s’applique à l’acte de manger.

Comment êtes-vous devenue designer de l’acte alimentaire ?

C’est venu comme ça, sans idée préconçue de ma part. Pendant mes études à l’Académie de Design, je voulais devenir designer et à l’époque, il y a quinze ans, les designers ne considéraient pas les aliments comme un sujet d’application sérieux. Ce que je trouve bizarre car l’alimentation façonne le monde, les aliments sont essentiels pour nous tous.

Mais à l'époque, je n’avais encore aucune idée à ce sujet. En fait, j’ai commencé à travailler sur l'acte alimentaire parce que j’aimais ça et parce que l’impact émotionnel des aliments m’intéressait. Au même moment, en pleine époque de design conceptuel, un espace me permettant de développer ce nouveau champ de design s'ouvrait à moi. L’idée de design de l’acte de manger a lentement mûri. Cela m’a pris des années pour comprendre l’étendue du potentiel que représente l’acte alimentaire en matière de design. J’en découvrais sans cesse de nouveaux aspects.

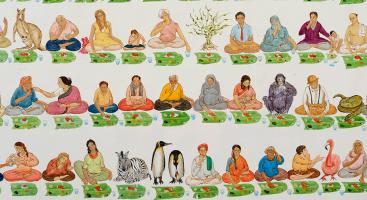

J’aime bien vos dessins, ils sont très humoristiques et amusants.

J’aime dessiner et cela m’aide à faire passer mes idées ou mes pensées.

Vos travaux sont vraiment ludiques et communicatifs, à l’instar de Bits'n'Bytes. Quel est le moteur de ce projet ? Dans le design (il est très beau), dans la sensualité de l’acte de manger ou dans la communication entre les convives ?

Eh bien oui, la plupart de mes projets de design ont plusieurs facettes. Les apparences sont une partie de l’expérience, mais ne forment jamais l’aspect le plus important du projet. Le vrai design est dans ce que les gens en font.

Pour le Musée Boymans van Beuningen, Marije Vogelzang a créé une énorme bande roulante rudimentaire qui convoie des aliments en forme de balles vers les participants, les amenant à entrer en contact pendant le repas.

Dans un projet comme celui de Bits'n'Bytes, de quelle façon le design et la musique peuvent-ils changer la perception et le goût des aliments ?

La partie la plus intéressante résidait dans le fait que tout le monde (40 convives dans ce cas) avalait la même bouchée en même temps. C’était donc une expérience très forte de simultanéité de l'acte alimentaire. Le tambour résonnait avec une telle puissance que cela vibrait jusque dans l’estomac. Une femme qui a été très touchée par cette expérience est venue me voir en pleurant pour me dire qu’elle n’avait jamais ressenti une émotion aussi intense en mangeant. (Elle sourit.) Mais c’était surtout très drôle, très plaisant.

Un plat est une œuvre composée. Les goûts sont les notes de musique. En les combinant et en leur donnant de la place et du rythme, on crée une «œuvre musicale» dans la bouche. En suivant les battements d’un grand tambour, les invités mangent de petits morceaux en rythme.

Quels sont vos objectifs pour les années à venir ?

Je viens juste d’être nommée directrice d’une nouvelle filière menant au bachelor à l’Académie de Design d’Eindhoven, dans le domaine de l’alimentation. L’idée d’enseigner l’alimentation à une nouvelle génération de designers m’enthousiasme. L’idéal serait que l’alimentation fasse partie du cursus du designer, les questions touchant à l'alimentation prenant de plus en plus d’importance et suscitant de plus en plus d’interrogations. Nous avons besoin d’esprits créateurs dans ce domaine.

Quel est votre message, votre mission ?

J’aimerais montrer aux mangeurs que nous sommes qu'il faut valoriser notre alimentation et que nous pouvons utiliser la nourriture pour communiquer entre nous. J’aimerais amener les gens à penser différemment l’alimentation et à être plus créatifs pour lui rendre hommage.